【NanoKVM Lite】噂の激安中華リモートコントロールハードウェアを試してみた

今回は巷で話題のNanoKVM Liteを購入してみたのでご紹介いたします。

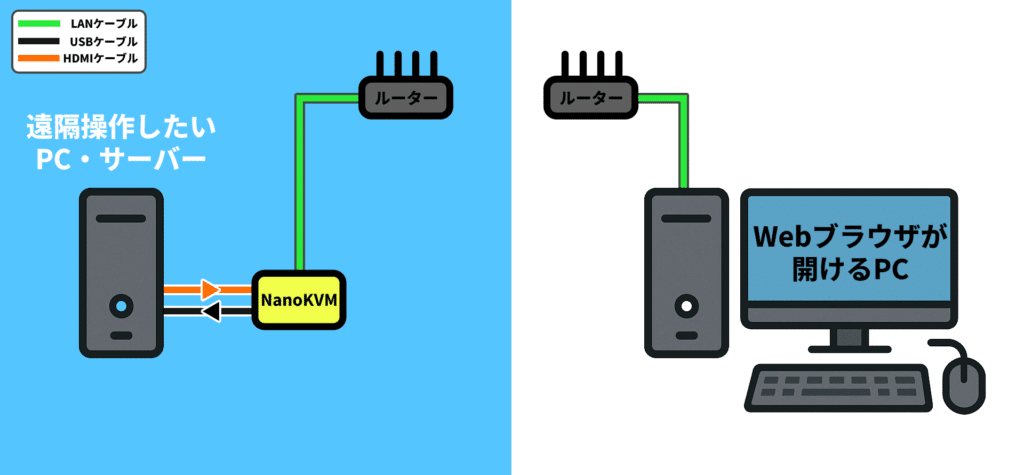

「Keyboard, Video, Mouse」の略で、複数のコンピュータを1組のキーボード・マウス・ディスプレイで切り替えて操作するための仕組みです。

もともとはデータセンターやサーバールームなどで、ラックに並んだ複数のマシンを管理するために使われていました。

そして今回ご紹介するNanoKVM Liteはそれを遠隔のキーボード、マウス、モニターで実行できてしまうものです。

一見するとAnydeskやRustdesk、Chromeリモートデスクトップでよくないか?と思われるかもしれませんがNanoKVMを使えばリモートホストに余計なソフトを入れる必要がなく負荷が全く発生しないという点、OS起動前のBIOSの設定なども遠隔で操作することができます。

これはリモートデスクトップソフトでは絶対にできないものになるので大きなメリットとなります。

また、NanoKVMはTailscaleというVPNクライアントが利用できるため、ポート解放などもせずにインターネット越しにリモート操作をすることができます。

NanoKVMにはいくつか種類があり主に以下のシリーズがあります。

- NanoKVM Lite

- NanoKVM (Full)

その他にもNanoKVM ProやPCIeに接続して使うものなどもあります。

Lite版とFull版の主な違い

基盤のみでケースが付いていない

Lite版は基盤のみでケースがついていません。基盤のままでも使用上問題はありませんが、

当然基盤剥き出しとなるため、衝撃などを気をつける必要があります。

筆者は今回3Dプリンターで作成したので特に問題ありませんでした。

モニターがついていない

NanoKVM自体のIPアドレスや情報が表示されますが別に必要ないと判断しました。

遠隔でPCの電源をつけるための基盤とケーブルが付属していない

Full版はリモート先のPCの電源を遠隔で起動するための基盤がついているのですが、今回筆者の環境ではリモート先にWake On LANができるデバイスがあったため必要ないと判断しました。

OSが入るディスク(Micro SDカード)がついていない

16GB程度のMicroSDカードがあれば十分だと思います。

今回は128GBのMicroSDカードにOSを自分で焼いて使うので問題ありません。

独立した電源系統をもてない

NanoKVM LiteはFull版と異なり電源をリモート先のPCのUSBバス電源から取るためリモートPCを再起動するとNanoKVMも一瞬電源が遮断され再起動されます。

ただしNanoKVMもすぐに復活するのでそこまで困ることはありません。

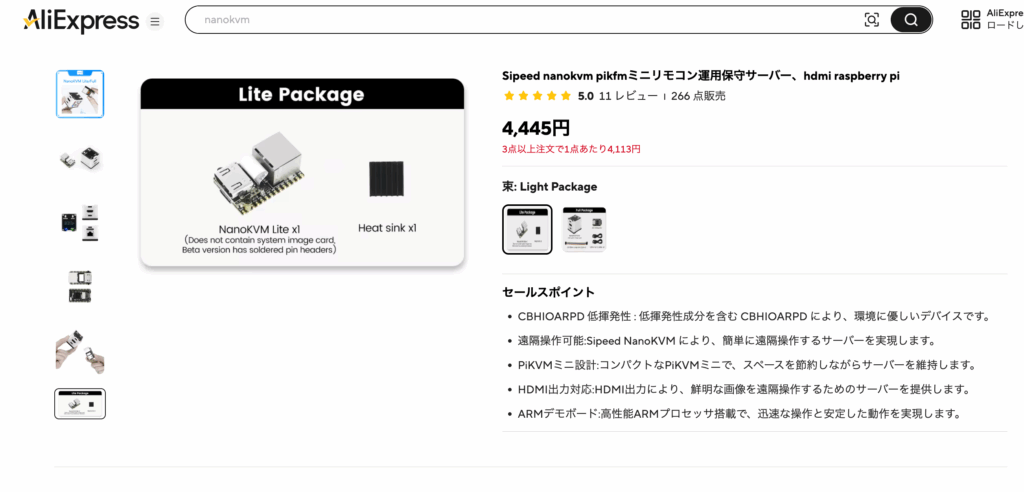

実際に買ってみた

Aliexpressで約4,000円で購入できます。

パッケージはボロボロの段ボールの中にプチプチとプラスチックの箱で梱包されていました。中華の中ではまぁ許容できるクオリティかなといったところです。

ちなみにFull版はしっかりとしたパッケージで届くそうです。

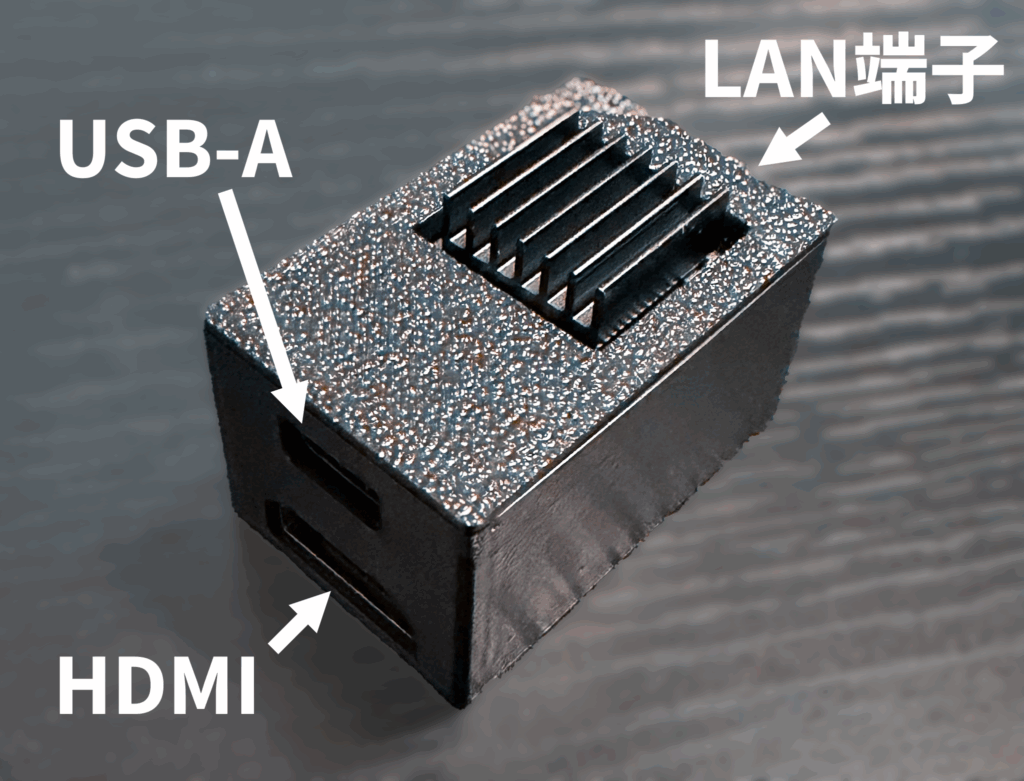

前述した通り、NanoKVM Liteは基盤剥き出しなので3Dプリンターでケースを印刷しました。

使用させていただいたモデルは下記です。

https://makerworld.com/ja/models/1057345-nano-kvm-lite-enclosure?from=search#profileId-1045033

Bambu Lab A1で印刷しました。

印刷精度は悪くなくピッタリサイズで基盤を入れてもガタつきはありませんでした。

ケースに入れたらこんな感じになります。

ちなみに通電後のNanoKVMの発熱量はそこそこあります。

40度くらいなので燃えはしませんが布で包むなどはやめた方が良いと思います。

実際に使ってみた

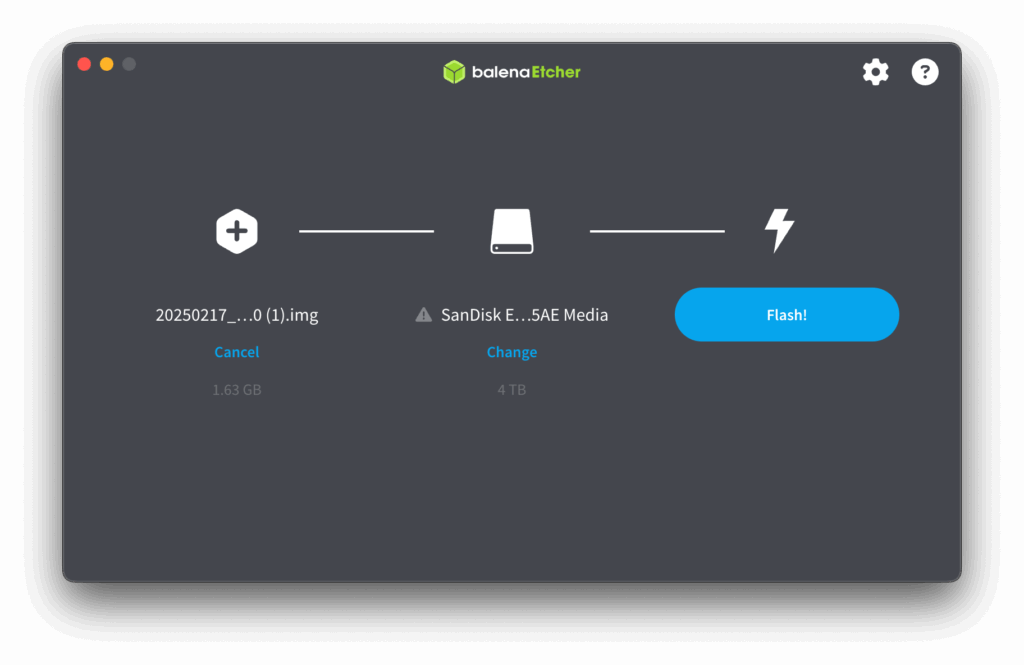

まずNanoKVM LiteにはOSがないので自分でgithubからOSをダウンロードしてbalenaEthcerでMicroSDカードに焼き込みます。

▼下記よりNanoKVMのOSをダウンロードできます。(20250217_NanoKVM_Rev1_4_0.img.xz)

https://github.com/sipeed/NanoKVM/releases/tag/v1.4.0

xzファイルはzipのような圧縮ファイルなのでmacOSであればアーカイブユーティリティ、Windowsであれば7-Zipなどで解凍できます。

解凍したimgファイルをbalenaEtcherなどのフリーソフトでimgファイルをMicroSDカードに焼き込みます。

焼き込みが終わったらMicroSDカードをNanoKVMの基盤についているMicroSDカードスロットに接続し

遠隔操作したいPCとUSBケーブル、HDMIケーブルを繋ぎ,NanoKVMをLANケーブルでルーターに接続します。

NanoKVMはUSBで接続されると自動的に起動します。

NanoKVMはモニターがないのでNanoKVM自体のIPアドレスがわかりません。

そのためLAN内のデバイスを表示するアプリでNanoKVMのIPアドレスを調べます。

macOSならLanScan、WindowsならAdvanced IP Scannerで調べることができます。両者無料ソフト利用できます。

NanoKVMのIPアドレスをブラウザに入れるとNanoKVMのログイン画面が表示されるのでデフォルトはID/PWがadmin/adminで入れます。

アイコンがリンク切れになっているのは筆者が今NanoKVMを改造しているところなのでバグではありません。

あとは特に何も設定などなくリモート操作が可能です。

このウェブUIからTailscaleなどの設定をしたりすることが可能です。

使ってみた感想

RustdeskやAnydeskの方がレスポンスや画質は良いと思います。

ただ簡単にセットアップできBiosの設定までできるのはかなり魅力的に感じました。

少し微妙と感じる点はスマートフォン向けのクライアントがないためスマートフォンから操作するのが困難であるといったところです。

懸念点

今までネットワーク越しに使用できるKVMデバイスはとても高額で個人では購入が難し鋳物でしたがこの商品が革命を起こしました。

ただ、このNanoKVMの安全性はあまり高いとは言い切れません。

KVMの基盤やOSにバックドアが仕掛けられている可能性が0ではありません。

NanoKVMのOSは完全にオープンになっていないブラックボックスなところがある。プリインストールされたTailscaleに中国と繋がる怪しいコードがある、KVMのOSに必要のないWifiをクラックするライブラリが含まれている、必要ない小型マイクが基盤についているといった、超絶怪しいポイントがたくさんあります。

擁護するとまだNanoKVMは開発発展途上なものなのでソフトウェアが完璧になっていない、小型マイクは汎用基盤を流用して製造しているからわざわざつけないラインを持つ方がコストになるからといったことが考えられます。

また、NanoKVMではない大手KVMのソフトウェアや競合となるJetKVMが100%安全かと言われるとそうとも限りません。完全オープンソースになったとしてもXZ Utilsのようなことが起きる可能性もあります。

また、ハードウェア的な危険性は回避できませんがOS自体は有志でDebianベースで開発されている方もいます。

筆者はそれを使おうと思ったのですがどのバージョンを入れてもTailscaleの認証プロセスがうまくいかず断念しました。

導入してから1週間ほど経ちましたが今のところトラブルなく連続通電できているのでもう少し様子を見てみようと思います。

個人的には70点の満足度です!

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません